細田成嗣

はじめに

2017年の9月14日から24日にかけて、福岡・京都・京丹後・仙台・札幌の5箇所でアジアン・ミーティング・フェスティバル(以下AMF)2017が開催された。AMF初の全国ツアーである。筆者は9月12日にDOMMUNEで行われたプレ・イベントを含め全行程に同行させていただくことになった。AMFの来歴や評価に関しては別稿(http://asianmusic-network.com/archive/2018/02/2017.html)にまとめたのでそちらを参照してほしい。ここではあくまでも主観的な体験をもとに、筆者が見聞きしてきたことを記録として残していきたい。

2017年の9月14日から24日にかけて、福岡・京都・京丹後・仙台・札幌の5箇所でアジアン・ミーティング・フェスティバル(以下AMF)2017が開催された。AMF初の全国ツアーである。筆者は9月12日にDOMMUNEで行われたプレ・イベントを含め全行程に同行させていただくことになった。AMFの来歴や評価に関しては別稿(http://asianmusic-network.com/archive/2018/02/2017.html)にまとめたのでそちらを参照してほしい。ここではあくまでも主観的な体験をもとに、筆者が見聞きしてきたことを記録として残していきたい。

まず初めにツアーの参加者を簡単に紹介しておこう。dj sniffこと水田拓郎は、このフェスティバルのキュレーターでもあるターンテーブル奏者。バイリンガルのため日本のゲスト・ミュージシャンや現地のスタッフと来日したアジアのミュージシャンたちの仲介役も務め、ツアー中つねにメンバーの人間関係と翌日のライヴについて気を配っていた。彼がいなければこのフェスティバルは実現しなかったと言っていい。同様に不可欠な役割を担っていたのが同じくキュレーターのユエン・チーワイだ。ロック・バンド「ジ・オブザバトリー」や大友良英率いる「FEN」のメンバーでもあり、以前からなんども来日公演をしているから知っているという人も多いかもしれない。ただ最近は「シンガポール在住のイケメン」とばかり紹介されてしまっていて、彼が非常に重要なオーガナイザーであることや、大友良英のギター・スタイルを独自に発展させていることは、もっと積極的に紹介されてもいいのではないかと思う。

他の来日ミュージシャンは時系列に沿って触れていこう。福岡空港に着いたら大柄で強面の男性が立っていた。MPC奏者のカリフ8ことアルヴィン・ノエラスだ。さすが国際音楽フェスティバル、失礼のないようにしなければ、などと緊張していたら、満面の笑みで手を差し出してくれた。ツアーが終わるまで彼の慈愛に満ちた笑顔は絶えることがなかった。空港から宿泊ホテルに到着するとグエン・タン・トゥイが待っていた。ベトナム出身の箏奏者。ちなみに前年度のAMFに出演したソンXの妹でもある。とても凛とした佇まいで、その身のこなしがそのまま彼女の美しい演奏へとつながっているかのよう。しばらくするとムジカ・テトもやってきた。コントラバス奏者。ツアー・メンバー最年少の25歳で、けれどもヤンゴンではシーンのリーダー的な役割を担ってもいる。ツアー中に電子音楽作品を作っていたようで、聴かせていただけたのだがこれがなんとも強烈なものだった。

そのあとアーノント・ノンヤオと合流。アーノントは2016年の11月にさいたまトリエンナーレの一環として大宮で開催された「アンサンブルズ・アジア・スペシャル」にも参加している。その時は映像と音を扱う自作装置によるパフォーマンスに加えて、騒音が発生する自転車をワークショップで制作して乗り回していた。個人的な話になってしまい恐縮だが、アーノント(と、映像作家の青山真也)とはほぼ毎晩「ミーティング」を開催。「即興とは何か?」「それはコミュニケーションだ」「ならば音楽である必要がないではないか」といった激論を夜が更けるまで交わすなどしていた。

そのあとアーノント・ノンヤオと合流。アーノントは2016年の11月にさいたまトリエンナーレの一環として大宮で開催された「アンサンブルズ・アジア・スペシャル」にも参加している。その時は映像と音を扱う自作装置によるパフォーマンスに加えて、騒音が発生する自転車をワークショップで制作して乗り回していた。個人的な話になってしまい恐縮だが、アーノント(と、映像作家の青山真也)とはほぼ毎晩「ミーティング」を開催。「即興とは何か?」「それはコミュニケーションだ」「ならば音楽である必要がないではないか」といった激論を夜が更けるまで交わすなどしていた。

残りの人たちは少し遅れるようなのですでに集合しているメンバーで先にうどん屋に行った。メンバーの一人は初めて食べるといううどんをおそるおそる選びながら、食べ終わってからは「日本の料理は美味い!」と喜んでいたが、ふだんあまりうどんを食べない筆者も同じく「これが日本のうどんか、美味い!」と感じていた。

しばらくすると続々と残りのメンバーがやってくる。アリス・チャンは最初あどけない少女のような印象だったが、その後パフォーマンスを観たり言葉を交わしたりしてからは、そういう印象を抱いたことを恥じるぐらい凄まじいヴォイス・パフォーマーであり、ものごとの核心を捉える思索者なのだということがわかった。C・スペンサー・イェーはヴァイオリン奏者、レスラーのような体躯で強面だがやはり優しさに溢れたミュージシャンだ。ニューヨーク在住だけあって非常に流暢な英語を話す。そして最後にイ・カホ。クアラルンプール在住の中国フルートの達人かつラーメンの愛好家。ツアー中毎日最低一回はラーメンを食していたことと思われる。その風貌からみんなに「ものすごく酒を飲みそう」と言われていたが、実際にはそんなに酒豪なわけではない。慎ましく好奇心旺盛な人だ。アジア各国から来日しているから観客が望むエキゾチックな演奏を聴かせてくれるわけではないように、酒豪のような風貌だからといってお酒が好きとは限らない。彼はラーメンが好きなのだ。ちなみに同じく酒豪のような風貌であり実際に酒豪でもあるヨン・ヤンセン(昨年度のAMF出演者)はカホの友人でもある。

福岡ユーテロ

9月14日。AMF2017初日。場所は福岡ユーテロ。まずはこのスペースについて簡単に紹介しよう。もともとは2010年に福岡市中央区の薬院でオープンしたライヴ・スペースだったが、6年後の2016年に清川にある現在の場所に移転して福岡ユーテロとしてリニューアル・オープン。ユーテロはいわゆるライヴハウス然とした場所で、収容人数150名程度。1階がライヴ・フロア、2階がバー・フロア、3階はリハーサルやレコーディングを行うためのスタジオとなっている。

AMFのリハーサル風景を写真に撮ってツイッターにアップしたところ、ハーディガーディ奏者のTOMOさんより「このライヴハウスのオーナーはツイン・ピークスが好きなんだろうか?」といった内容のリプライをいただく。今日のゲスト出演者でありユーテロのブッキング・マネージャーでもある吉田肇さんにこのことを告げたところ「よくわかりましたね」と予想的中だったようだ。赤いカーテンに黒と白のジグザグ模様の床という内装はツイン・ピークスのオマージュだったそう。

AMFのリハーサル風景を写真に撮ってツイッターにアップしたところ、ハーディガーディ奏者のTOMOさんより「このライヴハウスのオーナーはツイン・ピークスが好きなんだろうか?」といった内容のリプライをいただく。今日のゲスト出演者でありユーテロのブッキング・マネージャーでもある吉田肇さんにこのことを告げたところ「よくわかりましたね」と予想的中だったようだ。赤いカーテンに黒と白のジグザグ模様の床という内装はツイン・ピークスのオマージュだったそう。

さて、ライヴハウス然としたスペースに相応しく、初日の演奏は3〜4人の小編成でのセッションが4セット行われることになった。ゲスト・ミュージシャンを除くほぼ全員が初めての組み合わせ。期待に胸が高鳴るとともに緊張感も漂う張り詰めた空気。それぞれの組み合わせとライヴ演奏について記していこう。

1セット目:C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)、ユエン・チーワイ(guitar, etc)、吉田肇(guitar)。スペンサーがヴォイスを多重録音して打撃音を出していくところから始まる。声というよりも何かの打楽器のように強烈な響きだ。吉田肇はバックグラウンドにロック音楽があることを伺わせる演奏。チーワイはギター・フィードバック・ノイズを発しつつ、エフェクターを用いたエレクトロニクス・ノイズも演奏。途中から吉田はディレイ・エフェクターを用いてギター演奏を多重録音・反復し、ミニマルなリズムを作り出していく。スペンサーはヴァイオリンに持ち替え、2本の弓を用いてノイジーな擦過音とヴァイオリンらしい演奏音を出す。あまり起伏がなく、探り合うかのような様子見の状態が続いていくセッションだった。これはこれで良い、一発目らしい、と思いつつも、他方ではどこか物足りなさを感じもした。こうした演奏が次もそのまた次も続いていくのだろうか。だがこの不安は杞憂に終わるのだった。

2セット目:カリフ8(mpc, electronics)、アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)、DJ-SPEEDFARMER(turntable)。このセットが非常に陶酔的かつ快楽的な演奏を繰り広げてくれたのである。カリフはMPCを用いてパッドを叩きながら打楽器音を演奏。また、ミキサーで変化させたエレクトロニクス音も出す。DJ-SPEEDFARMERは複数のターンテーブルを組み合わせて横に1.5メートルほど並べた楽器を演奏。アーノントは中央にしゃがみ、客席に背を向けながら自作楽器を操作。回転する紙のようなものから音を拾って打撃音や持続音を出すとともに、マイクスタンドから吊り下げたカメラで電球やLEDライトの入ったボウルを写し、その映像をステージ後方のスクリーンに投射する。アーノントの持続音と極彩色の映像にカリフのパッドによる打楽器音の演奏、さらにDJ-SPEEDFARMERの実験的ターンテーブルが絡み、凄まじい音の混じり合いを見せていく。後半でDJ-SPEEDFARMERがおそらくアーサー・ドイルのサックス・ソロが収録されたレコードを使用し、いままで聴いたこともないようなフリー・ジャズを思わせる合奏が現出した。

2セット目:カリフ8(mpc, electronics)、アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)、DJ-SPEEDFARMER(turntable)。このセットが非常に陶酔的かつ快楽的な演奏を繰り広げてくれたのである。カリフはMPCを用いてパッドを叩きながら打楽器音を演奏。また、ミキサーで変化させたエレクトロニクス音も出す。DJ-SPEEDFARMERは複数のターンテーブルを組み合わせて横に1.5メートルほど並べた楽器を演奏。アーノントは中央にしゃがみ、客席に背を向けながら自作楽器を操作。回転する紙のようなものから音を拾って打撃音や持続音を出すとともに、マイクスタンドから吊り下げたカメラで電球やLEDライトの入ったボウルを写し、その映像をステージ後方のスクリーンに投射する。アーノントの持続音と極彩色の映像にカリフのパッドによる打楽器音の演奏、さらにDJ-SPEEDFARMERの実験的ターンテーブルが絡み、凄まじい音の混じり合いを見せていく。後半でDJ-SPEEDFARMERがおそらくアーサー・ドイルのサックス・ソロが収録されたレコードを使用し、いままで聴いたこともないようなフリー・ジャズを思わせる合奏が現出した。

3セット目:アリス・チャン(voice)、イ・カホ(bamboo flute)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)、竹永省吾(electronics)。前のセットが素晴らしかったので期待に胸を膨らませていると、なんとその斜め上をいく度肝を抜くセッションが始まったのだった。CDのポーズ音を素材に演奏をする竹永省吾、竹笛を力強く演奏するカホ、ベトナムの箏ダン・チャインに櫛やクリップなどによるプリパレーションを施して演奏するトゥイ、驚異的な声量を聴かせるアリス。アリスは途中でステージを降り、客席の中央に行ったり後ろの出入り口に行ったりスピーカーの前に行ったりと移動。それに触発されたのかカホも立ち上がってステージ後ろのカーテン裏に隠れるなどしていた。前方からも後方からも音が飛び交い客席を包みながらも、竹永の演奏が一定の音像を維持し続けていたため、全体のサウンドが散逸することなくまとまりを見せていく。アコースティックなトゥイの演奏の響きの美しさ、空間を切り裂くアリスの声の強度、そしてどこか牧歌的なフレーズを奏するカホの笛と、異なる質感が鮮やかに共存する秀逸なセッションだった。

4セット目:dj sniff(turntable)、ムジカ・テト(bass, laptop)、ドラびでお(laser modular)。2セット目、3セット目が観客の予想を良い意味で裏切るパフォーマンスを見せてくれたとしたら、この4セット目はある程度予想しうる期待に応えた内容を聴かせてくれた。ドラびでおは九州で初めて披露するという自作楽器「レーザーモジュラー」を演奏。ステージ後方のスクリーンに音と同期して変化するカラフルな波形の映像が投射される。dj sniffはターンテーブルを用いてレコードのヒスノイズを流したりヒップホップのトラックを分断してつんのめるようなリズムにして流したりする。テトはコントラバスを弓奏しながらそれと接続したラップトップからミニマルなサウンドを紡ぎ出す。この日の中では最も音圧の凄まじいセッションだった。ドラびでおの底力が発揮されるとともに、もう少し一つ一つの音がはっきりとわかる状態でテトの演奏を聴きたいとも思った。

いずれにしてもかなり良い形で初日を終えることができただろうと思う。キュレーターのdj sniffによれば今回のフェスでは実験的なフォーマットだけでなく、ミュージシャンがあまりストレスを感じることなく本来の環境で演奏できるような日も設けたかったそうで、その意味では初日にライヴハウスでいわゆる音楽的なセッションが行われたことはその配慮であったのだろう。だがそれとともに、3セット目に見られたように、すでにそうした通常の音楽のフォーマットには収まらない面々が集結してもいたのだった。今日のセッションの結果を踏まえて翌日以降の組み合わせが考えられていくとのこと。今回の来日ミュージシャンは誰もが即興演奏家として実力を備えていることはわかったので、どのような組み合わせになっても一定以上の期待ができそうだ。

福岡アジア美術館

9月15日。台風が接近しているというニュース。ここ九州に今にも上陸しそうだという。だが幸いにも今のところ天候には恵まれていて、歩いて福岡アジア美術館へと向かうことに。昨日の会場がライヴハウスだったのとは反対に、今日は美術館の多目的スペースが会場だ。正確には「彫刻ラウンジ」という名称のオープン・スペースで、他の展示会場やカフェ、ショップなどと地続きになっている。普段からイベントが行われたり、インスタレーション作品が展示されていたりすることもあるそうだ。

9月15日。台風が接近しているというニュース。ここ九州に今にも上陸しそうだという。だが幸いにも今のところ天候には恵まれていて、歩いて福岡アジア美術館へと向かうことに。昨日の会場がライヴハウスだったのとは反対に、今日は美術館の多目的スペースが会場だ。正確には「彫刻ラウンジ」という名称のオープン・スペースで、他の展示会場やカフェ、ショップなどと地続きになっている。普段からイベントが行われたり、インスタレーション作品が展示されていたりすることもあるそうだ。

福岡アジア美術館について少し解説しておこう。福岡市美術館を母体に1999年に開館。13階建ての大型複合商業施設「リバレインセンタービル」の7階と8階にあり、「アジアとの交流拠点」「アジアの近現代美術の専門館」「創造・発信する交流の場」「都心の中の美術館」を基本理念に、ギャラリーやラウンジ、ホール、図書室、カフェやショップなどが併設されている。日本列島のほぼ西端に位置する福岡は、目と鼻の先に韓国があり、中国との距離も近く、南に辿っていけば台湾、フィリピン、インドネシアと東南アジア諸国にもつながる。こうした地理的な特性を活かして福岡は昔から日本と近隣諸国をつなぐ窓口となってきた。この意味では福岡アジア美術館だけでなく、昨日の会場のユーテロも、また出演者の一人でもある竹永省吾が管理するスペースの大牟田ふじも、アジアにおける実験的な音楽の交流の一つの拠点として、今後ますます重要なものとなっていくことだろう。それはまた、いわゆる実験音楽というものの東京一極集中を回避し、複数の拠点を生み出していくことにも貢献するだろう。

2日目のライヴは各人のソロが5分ほど行われ、後続するミュージシャンとのデュオが同じく5分ほど、そして前のミュージシャンが抜けた後にまたソロが5分と、数珠つながりの演奏を行なってから、そのまま全員での合奏へと突入していった。それぞれのソロと合奏についての雑感を簡単に記す。

1人目:アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)。自作した楽器を用いて持続音を発生させつつ会場後方のカーテンに映像を投射。持続音の音程が緩やかに上がっていき、頂点に達したところで急降下、そこからノイジーな演奏へ。昨晩の演奏よりもアグレッシヴなサウンド。また、自作したカセットプレイヤーを前方に置き雑音を発生させてもいた。

1人目:アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)。自作した楽器を用いて持続音を発生させつつ会場後方のカーテンに映像を投射。持続音の音程が緩やかに上がっていき、頂点に達したところで急降下、そこからノイジーな演奏へ。昨晩の演奏よりもアグレッシヴなサウンド。また、自作したカセットプレイヤーを前方に置き雑音を発生させてもいた。

2人目:C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)。アーノントの演奏中、スペンサーがヴォイスを発して観衆の注目を引きつける。ソロになってからは主にヴァイオリンを演奏。2本の弓を用いてノイズを出す。また、椅子にコンタクトマイクが取り付けられていて、叩いたりすることで打撃音を発生させていた。

3人目:イ・カホ(bamboo flute, spring drum)。特殊奏法を駆使したテクニカルな竹笛の演奏。笛の先端をスプリングドラムに入れ、さらにスプリングをガラスの筒に入れることで振動を発生させてもいた。後半ではヴォイスを出しながらの吹奏も行なった。

4人目:ムジカ・テト(bass, laptop)。2枚の皿のようなものにコンタクトマイクを取り付け、拾った音をラップトップで加工・変調してスピーカーから流す演奏。中盤からコントラバスを弓で弾き、その音を同じくマイクで拾いラップトップで加工・変調してスピーカーから流す。時折弓を皿にぶつけ、バスドラムのようなリズムを鳴らしていた。

5人目:ユエン・チーワイ(guitar, etc)。エレキ・ギターを膝に寝かせて演奏。テトがまだ演奏しているときはボウイングを行なう。ソロになってからはプリパレーションを施したギターをマレットで叩くとともに、ギターを抱えてフィードバック・ノイズや金属を弦に押し当てることで生まれるノイズを演奏した。

6人目:ドラびでお(laser modular)。オファーの時点ではI.S.Oで見られるような打楽器を用いた音響的な演奏が期待されていたようだが、昨日に引き続きレーザーモジュラーを用いた演奏を行った。レーザーを天井に投射。昨日に比べて音量は控えめだが、そのことがかえって前後のミュージシャンとバランスの良いデュオを生み出していた。リズミカルでノリの良いノイズ・ミュージック。

7人目:カリフ8(mpc, electronics)。カリフ自身のカセットテープ作品の音を素材に、ゆっくりと再生するところから速度を速めていき、また加工・変調することでミュジーク・コンクレート風のエレクトロニクス・ノイズを発生させる。ノーインプットのミキシングボードをフィードバックさせた音も使用。MPCを用いた演奏では、昨日のようなドラム音ではなく、サンプリングされた音を組み合わせた抽象的な音像だった。

8人目:グエン・タン・トゥイ(dan tranh)。カリフと一緒に演奏している間は弓を用いて小刻みに動かしベトナムの箏ダン・チャインから擦過音を紡ぎ出す。カリフが演奏を終えるとともにトゥイもその演奏をやめ、ダン・チャインを爪弾いていく。弦によってはプリパレーションが施されているため打楽器のような音が鳴っていた。

9人目:dj sniff(turntable)。ターンテーブルを演奏。始めはレコードを乗せずに改造されたトーンアームでターンテーブル自体の音を出していた。演奏中にはヒスノイズだけが発生するレコードを用いた場面もあった。

10人目:アリス・チャン(voice)。会場上方の2階バルコニー(1階と2階の踊り場)で声を出す演奏から始まる。しばらくすると階段を降り、声を出し続けながら会場入り口まで移動。その後もマイクを使うことなく会場中を歩き回りながら声を出していった。

最終セット:全員での合奏。緊張感のある演奏、脱力した演奏、動き回る演奏、その場に居続ける演奏など、様々な演奏が同じ会場で行われる。出演者全員がインプロヴァイザーとして慣れていて、実力と経験を兼ね備えていることを改めて実感させられる。観客は会場中を自由に移動しながら視聴した。それぞれの歩き回り方によって異なる聴こえ方/見え方がしていただろう。あとで記録された映像と音を確認してみたものの、記録としては聴き応え/見応えのあるものだったが、実際にその場で体験したこととはだいぶ異なっていた。会場には、ミュージシャンだけでなく観客も織り交ぜながら、異質なものが即興的に同居することで生まれるダイナミズムがあった。それぞれのソロを経て、そして会場を自由に動き回るアリス・チャンのパフォーマンスの後に、こうした合奏に至るという時間的/空間的な体験も、この最後のセットを特別なものにしていたように思う。

昨日のライヴがいわゆる音楽のための場所で行われたのに対して、今日のライヴはそうではなく、演奏も音楽というよりも端的に「音のやりとり」と言った方がしっくりくるものだった。一般的な音楽の文脈と、そこから逸れたもの。これら両方を体験できるのもAMFの醍醐味だ。今年度はその両輪が巧妙に打ち出されているように思う。

ところで今朝、テレビをつけたら速報でニュースが流れたのだった。どうやら北朝鮮がミサイルを発射したらしい。落下地点は北海道・襟裳岬から東に約2200キロ離れた場所。Jアラートが鳴ったため大騒ぎになっていた。だがAMFのツアーが終わるまで、誰一人このニュースを話題にする者はいなかった。筆者はそれがとても素晴らしいことだと思っている。政治から目を背けているわけではない。半ば誇張されたアジア間の緊張状態を、今ここにいる自分たちの関係性に持ち込むことなく、あくまでも個々のミュージシャン同士の交流としてツアーが続けられていったことに対してそう思ったのだ。

京丹後サウンド・ツアー その1

9月16日。福岡から新幹線とバスを乗り継いで京都府京丹後市にある「宇川温泉よし野の里」に移動。途中、音楽学者のデイヴィッド・ノヴァックと2日後のイベントの司会を務める中川克志さんと合流。京丹後に到着するとサウンド・アーティストの鈴木昭男さん、ダンサーの宮北裕美さんが出迎えてくれた。明日は昭男さんが導くサウンド・ツアーが行われる予定。AMFツアーを追いかけてくるように台風が接近してきているが、大丈夫だろうか。

9月17日。幸運にも雨が止み、予定通りサウンド・ツアーが行われることになった。題して「あきにゃんの丹後聖地めぐり」。あきにゃんこと鈴木昭男さんは30年近くここ京丹後市網野で暮らしていて、様々な「サウンド・スポット」を知り尽くしている。なかには昭男さんのパフォーマンスやレコーディングに使われた場所もある。そのうちのごく一部に連れていってくださるとのこと。ちなみにこのサウンド・ツアーは京丹後で「音のある芸術祭」を開催しているART CAMP TANGO(以下 ACT)との共催になっている。昭男さんと宮北さんはACTのメンバーでもある。背景も含めサウンド・ツアーについてより詳しくは中川克志さんの記事(http://asianmusic-network.com/archive/2018/01/asian-meeting-festivalart-camp-tango.html)を参照してほしい。

9月17日。幸運にも雨が止み、予定通りサウンド・ツアーが行われることになった。題して「あきにゃんの丹後聖地めぐり」。あきにゃんこと鈴木昭男さんは30年近くここ京丹後市網野で暮らしていて、様々な「サウンド・スポット」を知り尽くしている。なかには昭男さんのパフォーマンスやレコーディングに使われた場所もある。そのうちのごく一部に連れていってくださるとのこと。ちなみにこのサウンド・ツアーは京丹後で「音のある芸術祭」を開催しているART CAMP TANGO(以下 ACT)との共催になっている。昭男さんと宮北さんはACTのメンバーでもある。背景も含めサウンド・ツアーについてより詳しくは中川克志さんの記事(http://asianmusic-network.com/archive/2018/01/asian-meeting-festivalart-camp-tango.html)を参照してほしい。

まず訪れたのは丹後町経ヶ峰下の「柱状節理」だった。海岸にある元石切場で、昭男さんはこの場所で過去に二度のパフォーマンスを行ない、録音と録画もしているそう。波の音、風の音、虫の音、鳥の声などが聴こえてくる。切り立った崖から眺める大海原は絶景だ。メンバーは思い思いに散策していた。ちなみに文章化すると簡単だが、この場所に辿り着くためにかなり険しい山道を通ってきている。この日AMFメンバーの他にいたのは釣り人が1人だけ。地元の住民であってもここに来るのは容易ではなさそうである。観光客であればなおさら、こんな場所があるということすらなかなか知ることができないだろう。

崖の上のレストラン「レスト斯城」で昼食を挟んで、次に向かったのは峰山町の磯砂山の山頂付近にある「女池」だった。天女の羽衣伝説がある場所。かつて町が栄えていた頃はこの池から田畑へと水を引いていたらしい。現在では整備する人がいなくなったため荒れ果てている。岬とは打って変わって静まり返った森林に風のそよぐ音や樹々が揺れる音が響く。一見するとただの沼地でしかないこの場所。だが歴史と背景を知るととても意味のある静けさが聴こえてくる。「聴くこと」は何の変哲もない音の風景を特別なものに変えるのだ。ちなみにここもまた、急斜面の山道を杖をついて登りながらやっとのことで辿り着いた「秘密の場所」でもあるのだった。

崖の上のレストラン「レスト斯城」で昼食を挟んで、次に向かったのは峰山町の磯砂山の山頂付近にある「女池」だった。天女の羽衣伝説がある場所。かつて町が栄えていた頃はこの池から田畑へと水を引いていたらしい。現在では整備する人がいなくなったため荒れ果てている。岬とは打って変わって静まり返った森林に風のそよぐ音や樹々が揺れる音が響く。一見するとただの沼地でしかないこの場所。だが歴史と背景を知るととても意味のある静けさが聴こえてくる。「聴くこと」は何の変哲もない音の風景を特別なものに変えるのだ。ちなみにここもまた、急斜面の山道を杖をついて登りながらやっとのことで辿り着いた「秘密の場所」でもあるのだった。

その後、宿泊所の吉野の里に戻る途中、手造り味噌醤油醸造元「おのじん醸造」に立ち寄った。味噌、醤油、麹、黒豆など、みんなお土産がわりに購入しようとして長蛇の列を作っている。サウンド・ツアーに同行している宮北裕美さんが「おのじん醸造」とコラボレートした商品も販売されていた。

テトと先に外に出て待っていると、通りがかりのご婦人に声をかけられる。

「あら、なんかの撮影やってるの?」

「カメラは記録撮影です。彼らはアジアから来たミュージシャンで、全国ツアーをしている最中なんです」

「へえ、あたし網野出身なのよ、なんだけどさ、同窓会やるっていうんでウン10年ぶりに帰って来たわけ、ここもすっかり変わったわねえ、同じクラスにいたヨシオさんも変わっちゃったけどさ(笑)、あの頃はあたしもね、(中略)......ところで、どんな音楽をやっていらっしゃるのかしら?」

さて困った。彼らを一言で、しかも誰にでもわかるように紹介するにはなんて表現すればいいのだろう。「実験音楽」と言っても伝わらないだろうし、「マイナーな音楽」では内容の説明にならない。「風変わりな音楽」「特殊な音楽」、いや、これも説明になっていない。答えに窮した筆者はテトに尋ねてみた。

「テト、君のやってる音楽は彼女になんて言えばいいかな?」

「ノイズ・ミュージック」

「ノイズ・ミュージックだそうです」とご婦人に言ったら怪訝な顔をされたので、もう一度テトに尋ねた。

「もう少しわかりやすく言うときってどうしてる?」

「エレクトロニクスを使った音楽をやってるって言ってるよ」

「電子技術を使った音楽をやってます」とご婦人に言ったら「へえー、面白そうね」と言って去って行った。ニュアンスが伝わったのかどうかはともかく、筆者はテトの答えを聞いてハッとした。ツアー・メンバーの音楽を一括りにして紹介することは無理なのだ。「どんな音楽をやっているの?」と訊かれたら、おそらく全員が別の答えを用意するだろう。「いろいろな背景を持っている人たちが集まっていて、一言ではまとめられません」と、素直に答えればよかったと少し後悔した。

帰り際、明日のイベントが開催される予定の旧郷小学校を見学。「音のある芸術祭」のメイン会場でもある。札幌公演でコラボレートする予定の札幌国際芸術祭と同様に、音を基軸にしたアート作品が展示されていた。なかには過去のAMF参加者の大城真さんやフィオナ・リーの作品もあった。アーノントが大城さんの作品「strings」をずっと眺めていたのが印象に残っている。宿に帰ろうとして外に出てみたら天候が大荒れ、バケツをひっくり返したような大雨が降ってきた。

京丹後サウンド・ツアー その2

9月18日。その前に昨晩のことに少し触れておこう。ついに台風が追いつき京丹後を直撃。スマホのアラームが鳴り緊急速報で避難勧告が発令されるなど、事態は非常に深刻だった。ただしこの付近では宿泊所の吉野の里が一番安全らしく、ここにとどまるのが最善策。だがインターネットで被害状況を調べていると、すぐ近くが土砂崩れになっていて、生きて帰れるのか不安になる。

そんな状況だがなすすべもなく、私たちは温泉に浸かることにした。一昨日の晩、カホは初めての温泉に困惑して水着を着ていたが、昨晩は頭にタオルを巻きつけて、どこからどうみても長年温泉に通い詰めた常連客にしか見えなくなっている。人間のイメージというのはいい加減なものだなあ。ところでみんなで温泉に浸かっていると会話に花が咲く。たとえば宴会だと、飲み物を注いだり食事をよそったり、食べることに集中してしまいがちなこともあり、話題も食べ物に関することが多くなる。それと比べると、全てを曝け出して温泉に浸かっている方が話に集中できるのだ。それぞれお互いのバックグラウンドや好きな音楽の話まで出てきて、とても貴重な時間を過ごすことができた。

そんな状況だがなすすべもなく、私たちは温泉に浸かることにした。一昨日の晩、カホは初めての温泉に困惑して水着を着ていたが、昨晩は頭にタオルを巻きつけて、どこからどうみても長年温泉に通い詰めた常連客にしか見えなくなっている。人間のイメージというのはいい加減なものだなあ。ところでみんなで温泉に浸かっていると会話に花が咲く。たとえば宴会だと、飲み物を注いだり食事をよそったり、食べることに集中してしまいがちなこともあり、話題も食べ物に関することが多くなる。それと比べると、全てを曝け出して温泉に浸かっている方が話に集中できるのだ。それぞれお互いのバックグラウンドや好きな音楽の話まで出てきて、とても貴重な時間を過ごすことができた。

さて、18日に戻ると、わたしたちは無事に朝を迎え、なんとも奇跡的なことに台風は去っていたのだった。今日も予定通り「あきにゃんの丹後聖地めぐり」を決行。ただし外に出てみると土砂崩れの痕があったり舗装された道路が陥没していたりと、台風の爪痕が深々と残されている。移動中のバスから海を眺めると、不気味にも海岸沿いが赤紫に変色していた。

サウンド・ツアー2日目はまず丹後町竹野漁村の「ばくちば」へと向かった。昭男さんがここで演奏した録音が1997年のアルバム『Na-Gi』に収録されている。海岸沿いの崖を回ったところに巨大な岩窟があり、そこで博打が行なわれていたことから「ばくちば」と呼ばれるようになったとのこと。しかし昨晩の台風の影響もあり波が激しく、崖を回ることができず「ばくちば」を直接見ることはできなかった。果敢にも数人が近づこうとしたものの、荒波に飲まれそうになり中止を余儀なくされる。文字通り凪状態でないと聴けない場所だった。

続いて丹後町の「新間人トンネル」へ。昭男さんはここで行なったパフォーマンスを録音し、インスタレーション作品として個展『tubridge』に出品。また、それを収録したアルバムもリリースしている。他のスポットとは異なりごく普通のトンネルでしかないが、中に入ると山に響く蝉時雨や側溝を流れる水の音が消え、遠近感が喪失するほど大きなエコーを呼ぶ空間が現れる。遠くからやってくる車の走行音がずっと目の前で鳴っているかのようだ。あまりの音の良さにアリス・チャンはパフォーマンスを始めていた。

続いて丹後町の「新間人トンネル」へ。昭男さんはここで行なったパフォーマンスを録音し、インスタレーション作品として個展『tubridge』に出品。また、それを収録したアルバムもリリースしている。他のスポットとは異なりごく普通のトンネルでしかないが、中に入ると山に響く蝉時雨や側溝を流れる水の音が消え、遠近感が喪失するほど大きなエコーを呼ぶ空間が現れる。遠くからやってくる車の走行音がずっと目の前で鳴っているかのようだ。あまりの音の良さにアリス・チャンはパフォーマンスを始めていた。

その後、旧郷小学校に移動。2日間のサウンド・ツアーを振り返るフィードバック・プレゼンテーションが行われた。中川克志さんが司会を務め、dj sniff、ユエン・チーワイ、宮北裕美さんが登壇。AMFとACTそれぞれの設立経緯、及び今回コラボレーションを行なうに至った経緯と目的の説明がなされた。また、サウンド・ツアーの報告があり、そこでの所感をムジカ・テト、グエン・タン・トゥイが述べた。2人とも大きな刺激を受けたようだ。最後に昭男さんがトークを締めくくった。トーク・イベントの後、小学校校舎内の各所にて、一部のツアー・メンバーによる演奏が行なわれた。それぞれの演奏を見ていこう。

1セット目:グエン・タン・トゥイによるソロ。サムソン・チェン「Seawall」が展示されている教室にて演奏。本来は36分にも及ぶ、振付家マリ・ファリンとのコラボ作品である「Vodou vibrations...」からの抜粋が演奏された。黒板を背にした「サイト・スペシフィック」なパフォーマンス。教卓の上にダン・チャインが縦に立てられ、クリップ、箸、スプーン、棒などを弦に挟み込むことでプリパレーションを施す。舞踊的な手の動きとそれに付随して生じる打楽器的な響き。声を発する場面もあった。

2セット目:イ・カホによるソロ(途中からグエン・タン・トゥイも参加したデュオ)。トゥイが演奏を行った教室の脇の廊下を用いて、カホによる息音を強調した竹笛の演奏が行われた。カホの目の前には砂利が置かれていて青白く照らされている。ジリジリと砂利の方へ歩み寄り、砂利を足で踏んだりする。しばらくすると廊下の反対側でトゥイがダン・チャインを抱えて歩きながら特殊奏法を披露し始めた。カホは鼻笛に持ち替える。トゥイがカホに近づき、カホは竹笛を砂利の上に置いて、砂利を手にとって上からパラパラと落とす。砂利が竹笛に当たってししおどしのような響きがする。それを合図に演奏が終了した。

3セット目:カリフ8のソロ。トゥイの演奏会場の横にある調理室(展示作品は無し)で演奏。教室にあった皿置き、トレイ、デッキブラシ、紙などの日用品を使って音を出し、それをマイクで拾ってエフェクトをかけて小さなスピーカーから音を出す。また、それと組み合わせてミキサーをフィードバックさせて加工・変調した音も演奏。他の会場での演奏に比べるとささやかだが音の遊び心に溢れたパフォーマンスだ。深い残響のエフェクトがどこか新間人トンネルの体験を想起させもした。

4セット目:C・スペンサー・イェー、ユエン・チーワイ、アリス・チャンのトリオ。小川智彦「丹後の地理」が展示されている理科室にて演奏。3人のヴォイス演奏から幕を開ける。口笛と低音ヴォイスを同時に操るチーワイ。3人で一定の間隔で声を出すことを繰り返す。しばらくするとスペンサーがヴァイオリンを手に取り、叩いたり特殊奏法で弾いたりする。チーワイは弓で小皿を弾き高音を出す。アリスは教室にあったフラスコを手に取り、それを口に当てて共鳴させたりする演奏。その後、出演者が用意したスマホのアラームが鳴り、3人ともゆっくりと教室から出て行って演奏が終了した。

5セット目:鈴木昭男のソロ。三原聡一郎「空気の研究」が展示されている教室にて演奏。鈴木は自作したエコー楽器「アナラポス」を使用。「空気の研究」は、薄いセロハンのようなテープでできた輪っかが、その周囲にある送風機によってゆらゆらと浮かび続けるという作品。鈴木はその輪っかをじっと見つめながら演奏を行った。輪っかの動きが彼を触発し、さらにアナラポスの音を輪っかが楽しんでいるようにさえ見えた。

キュレーターのdj sniffによれば今回のサウンド・ツアーは今年度のAMFを特徴づける「仕掛け」でもあったそうだ。2週間近くにも及ぶ旅の中で音を出すことだけを続けているとどうしても壁にぶち当たってしまうことがある。単に体力的に疲弊してしまうだけではない。初めこそ出会ったばかりの新鮮さが音楽を面白いものにしたかもしれないが、もちろん毎回異なるゲスト・ミュージシャンが参加するとはいえ、演奏を積み重ねることである種のマンネリズムに陥ることもある。後半でも最良のパフォーマンスを行うために、「聴くこと」に大きな時間を割く場所を設けたことは非常に意味があったと思う。それによってインスピレーションを得たミュージシャンの中にはすでに旧郷小学校でアウトプットにまで持ち込んだ者もいた。明確に言葉にするのは難しいが、確かにここで聴いたこと、そして鈴木昭男さんという「聴くこと」のスペシャリストの存在から、ツアー・メンバーが何かを受け取ったことは間違いない。

京都メトロ

9月19日。京丹後から京都市内へと移動。今日は昨年度のAMFでも会場に使用された京都メトロでライヴが行われる。京都メトロは1990年にオープンした収容人数250名程度のスペースで、京阪電鉄「神宮丸太町」駅の出入り口付近にあり、日本最古のクラブ・スペースのひとつとしても知られている。クラブ・イベントだけでなくライヴ・イベントも頻繁に行われており、京都のオルタナティヴな音楽文化の発信地としていま現在も重要な役割を担っている。細長い会場は観客を挟み込むように前方と後方にステージがあり、同時に演奏が行われた時のインパクトは凄まじい。そうしたサウンド・システムをフルに活かした今夜のライヴは「爆音ナイト」になる予定だと宣伝されている。

9月19日。京丹後から京都市内へと移動。今日は昨年度のAMFでも会場に使用された京都メトロでライヴが行われる。京都メトロは1990年にオープンした収容人数250名程度のスペースで、京阪電鉄「神宮丸太町」駅の出入り口付近にあり、日本最古のクラブ・スペースのひとつとしても知られている。クラブ・イベントだけでなくライヴ・イベントも頻繁に行われており、京都のオルタナティヴな音楽文化の発信地としていま現在も重要な役割を担っている。細長い会場は観客を挟み込むように前方と後方にステージがあり、同時に演奏が行われた時のインパクトは凄まじい。そうしたサウンド・システムをフルに活かした今夜のライヴは「爆音ナイト」になる予定だと宣伝されている。

リハーサルを見学していると、触れ込み通りもの凄い音が出まくっていた。だが単に騒々しいだけでなく、グエン・タン・トゥイやイ・カホ、アリス・チャンらアコースティック勢の音の抜けの良さが手伝って、爆音ノイズを一癖も二癖もあるサウンドに変えている。日本のゲスト・ミュージシャンも曲者揃いだ。東京から大阪へと拠点を移した中田粥さんのバグシンセサイザーを久しぶりに目にする。同じようにDIYで自作装置を制作しているアーノントは興味津々だった。リハーサル後、中田さん、アーノント、カリフ、中川克志さんと筆者の5人で喫茶店へ行った。中田さんにいま一番面白い若手は誰ですかと訊いたら小林椋さんの名前を挙げていた。偶然にも前日にアーノントも「ムク・コバヤシが面白い」と言っていたのだが、実は筆者も以前、小林さんと時里充さんのデュオ・ユニット「正直」のライヴ・パフォーマンスを見て感銘を受けていたのだった。こうした些細な情報交換もAMFから広がる将来的な交流に資する重要な時間だと思う。話は尽きないが本番の時間が近づいてきたので私たちは喫茶店を後にした。いよいよ京都公演だ。それぞれのライヴについて簡単に記していこう。

1セット目:アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)、アリス・チャン(voice)、ムジカ・テト(bass, laptop)、YTAMO(synthesizer)。まずアーノントが自作楽器を作動させ、ループする音に短いディレイのエフェクトをかけていく。映像は会場から向かって右手の壁面に投射。テトの演奏はコントラバスを横に倒して床に置き、2本の弓で弾きながらラップトップで加工して音を出すというもの。しばらく様子を伺っていたアリスがマイクを通してヴォイスを出し始めると、その圧倒的な声量が会場全体を覆い尽くした。YTAMOは穏やかで優しいメロディやハーモニーを演奏。他の3人のノイジーな演奏を包み込み、幻想的な時間を創出した。

1セット目:アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)、アリス・チャン(voice)、ムジカ・テト(bass, laptop)、YTAMO(synthesizer)。まずアーノントが自作楽器を作動させ、ループする音に短いディレイのエフェクトをかけていく。映像は会場から向かって右手の壁面に投射。テトの演奏はコントラバスを横に倒して床に置き、2本の弓で弾きながらラップトップで加工して音を出すというもの。しばらく様子を伺っていたアリスがマイクを通してヴォイスを出し始めると、その圧倒的な声量が会場全体を覆い尽くした。YTAMOは穏やかで優しいメロディやハーモニーを演奏。他の3人のノイジーな演奏を包み込み、幻想的な時間を創出した。

2セット目:ユエン・チーワイ(guitar, etc)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)、YOSHIMIO(voice, drums, synthesizer)。YOSHIMIOの強烈なドラミングとチーワイのフィードバック・ノイズ・ギターから演奏が始まる。トゥイは機を伺い、演奏がやや落ち着いてきたところですかさず参加する。ダン・チャインの弦やボディを叩き、打楽器的な音を出すという演奏。その後チーワイはギターを膝の上に寝かせ、2本の弓を用いた演奏をし始める。YOSHIMIOは変調ヴォイスも使用した。終盤、演奏が終わるのかと思いきや、短いフレーズを三者が間欠的に発し合う応酬が始まった。そしてしばらく続いた後にチーワイが締めくくった。時間が決められていなければまだまだ展開していったのだろう。即興セッションはどのように演奏を終わらせるのかも見所の一つだ。

3セット目:C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)、イ・カホ(bamboo flute)、中田粥(bugsynthesizer)。スペンサーとカホが息を合わせて演奏を始める。スペンサーはヴォイス、カホは竹笛。中田は剥き出しの基板を積み上げ、タワーを作ろうとしていく。それに伴って激しい電子ノイズが鳴る。途中からスペンサーはヴァイオリンに持ち替える。基板のタワーが出来上がると中田はステージを降り、腕を組みながら自走するノイズ生成装置を眺めていた。スペンサーと中田が発する爆音の中からもカホの笛の響きがはっきりと聴き取れたのが印象的だ。終盤、強烈な演奏に見入っていると生ドラムの音がし始める。4セット目がシームレスに始まっていた。

4セット目:dj sniff(turntable)、カリフ8(mpc, electronics)、岡田高史(voice, drums)。真後ろでトリオ演奏が始まっているものの観客は誰も気づかず、まだ3セット目に見入っている。4セット目の演奏は爆音ナイトの名に相応しく、この日最も音圧の大きな演奏だった。しばらくすると観客も気づく。カリフとdj sniffによる、ミキサーのノイズとターンテーブルのアブストラクトな音像が混じり合った響き。これは混ぜたら危険すぎるほど強烈な組み合わせだ。岡田は正確無比なドラミングも冴え渡っていたが、マイクを手に持ってスピーカーに近づけフィードバックさせたり叫び声を発したりもしていた。

福岡アジア美術館、旧郷小学校と、音楽のために整備された場所ではない空間でライヴを続けてきたメンバーが、この日は思う存分音を出せるライヴハウスでの演奏を楽しんだ。京丹後でのサウンド・ツアーが「聴くこと」にフォーカスする日々だったとしたら、今日は「音を出すこと」に振り切った1日だったとも言える。また、AMFツアーも行程の前半を終え、初日よりもメンバー間の関係性が深まってきた。表面的に見ても、誰と誰を組み合わせるとどういう音になるのか、ということがある程度予測できるようになってきて、未知の組み合わせによる予測不能の出来事よりも、むしろ見知った相手とどこまで新しいことができるのか、という試みに踏み出し始めたように思えた。

せんだいメディアテーク

9月20日。京都から仙台へ、新幹線に乗って終日移動。到着したホテルのロビーでツアー・メンバーがそれぞれのパスポートを出す。様々な言語で書かれた色とりどりのパスポートを収めたdj sniffの写真が筆者は好きだ。筆者が好きなのはここに写っているパスポートが様々であるからというだけでなく、同じような色だけど言語が違ったり、色合いもよく見ると若干違っていたりするところにある。そして何より、パスポートをこうして集めるためにツアーをしているわけではなくて、各国から集まったミュージシャンがツアーの途中にパスポートを出したらこうなった、という点が好きなのだ。AMFを広い視点で眺めたら、このパスポートのように、アジアの交流という目的のためにみんなが招聘されているのではなくて、自由な音楽の場所を求める途中にフェスティバルを開催したらこうなった、というふうに捉えられるのかもしれない。仙台公演ではまたいわゆる音楽とは異なるフォーメーションでライヴが行われる予定。夕食後、明日に備えて各々部屋に入っていった。

9月20日。京都から仙台へ、新幹線に乗って終日移動。到着したホテルのロビーでツアー・メンバーがそれぞれのパスポートを出す。様々な言語で書かれた色とりどりのパスポートを収めたdj sniffの写真が筆者は好きだ。筆者が好きなのはここに写っているパスポートが様々であるからというだけでなく、同じような色だけど言語が違ったり、色合いもよく見ると若干違っていたりするところにある。そして何より、パスポートをこうして集めるためにツアーをしているわけではなくて、各国から集まったミュージシャンがツアーの途中にパスポートを出したらこうなった、という点が好きなのだ。AMFを広い視点で眺めたら、このパスポートのように、アジアの交流という目的のためにみんなが招聘されているのではなくて、自由な音楽の場所を求める途中にフェスティバルを開催したらこうなった、というふうに捉えられるのかもしれない。仙台公演ではまたいわゆる音楽とは異なるフォーメーションでライヴが行われる予定。夕食後、明日に備えて各々部屋に入っていった。

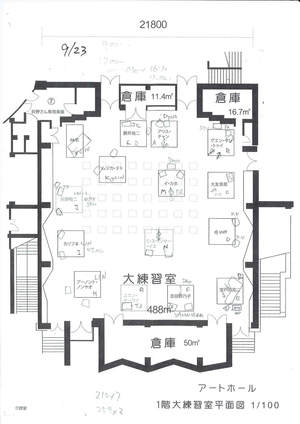

9月21日。今日のライヴ会場となるせんだいメディアテークに向けて、dj sniff、チーワイらは一足早く出発。筆者はAMFツアー・メンバーを引き連れてタクシーに乗せ会場まで案内した。大友良英さんのインスタレーション作品「without records」が展示されたこともあるせんだいメディアテークは、美術・映像文化の活動拠点となる公共施設として2001年に開館。地下2階、地上7階+屋上階があり、ギャラリーや会議室、スタジオシアターなどが併設されている。AMFのライヴ会場として使用するのは約300席のホールとして利用することができる1階の「オープンスクエア」だ。多目的なイベントのためのスペースで、広々とした空間は開放的にも見えるが、防音壁に囲まれた何もない密室の空間にも見える。防音壁はイベント内容によっては取り外すこともできるそうだ。

この日のフォーメーションは出演者たちが円形になり向かい合うという配置。昨年度の青山スパイラルでの公演と同じ形態だ。スピーカーが円の中心に向けられ、しかしその中心には録音用のマイクを除いて誰もおらず、観客は円の外側に自由に座る。ちなみに客席は横に並ぶ椅子と椅子が鉄製器具でつながれ、観客は基本的に着席することを義務づけられていた。どうやらあの震災以降、防災のためにそうしなければいけなくなったらしい。なんどか席を移動する観客も複数いたが、基本的に着席しなければならないという決まりは、聴取の体験にも影響を及ぼしたことだろう。演奏はシームレスに4セット行なわれた後、そのまま全員での合奏へと移行した。それぞれの演奏について見ていきたい。

1セット目:荒川淳(guitar, etc)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)、ムジカ・テト(bass, laptop)。トゥイのアコースティックな響きが際立つようにテトが耳をそばだてながら非常に小さな音を出す。コントラバスの弓奏をラップトップで加工・変調するというおなじみの演奏だが、この始まり方に筆者は大いに感銘を受けた。ここには「聴くこと」が前面に出ている。それは出会い頭のセッションにはない、回数を積み重ねて相手に対する理解が深まったうえで初めて可能になる音楽に思えた。荒川はギターを膝の上に寝かせて金属類の音具を使ってノイズを出していくという演奏で、特殊奏法が生み出す異国感のようなものが同じ弦楽器のトゥイと対比的に響く。

1セット目:荒川淳(guitar, etc)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)、ムジカ・テト(bass, laptop)。トゥイのアコースティックな響きが際立つようにテトが耳をそばだてながら非常に小さな音を出す。コントラバスの弓奏をラップトップで加工・変調するというおなじみの演奏だが、この始まり方に筆者は大いに感銘を受けた。ここには「聴くこと」が前面に出ている。それは出会い頭のセッションにはない、回数を積み重ねて相手に対する理解が深まったうえで初めて可能になる音楽に思えた。荒川はギターを膝の上に寝かせて金属類の音具を使ってノイズを出していくという演奏で、特殊奏法が生み出す異国感のようなものが同じ弦楽器のトゥイと対比的に響く。

2セット目:U-zhaan(Tabla)、C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)、dj sniff(turntable)。スペンサーの多重録音した声が生み出すリズム、dj sniffが不規則にカットアップするレコードのリズム、ユザーンのタブラが生み出すリズム。それらが組み合わさった打楽器アンサンブルのようなトリオ演奏。dj sniffは演説のような人の喋り声のレコードを使用する場面もあった。

3セット目:もも(guitar)、ユエン・チーワイ(guitar, etc)、アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)。ももがエレキ・ギターを演奏、それと被らないようにチーワイは初め小型の機械を用いたエレクトロニクス・ノイズを使用。アーノントは映像を会場後方の壁面に投射していたが、トラブルが発生し、映像が途切れ途切れになるなどした。だが音は問題がなく、ももによるエフェクターを駆使したロック風のノイズが刻むリズムを持続音によって支えていた。

4セット目:澁谷浩次(piano)、アリス・チャン(voice)、イ・カホ(bamboo flute)、カリフ8(mpc, electronics)。澁谷の弾く叙情的なピアノのメロディ、アリスの蝉や秋の虫を彷彿させるヴォイス、カホの牧歌的な竹笛。他方でカリフはアブストラクトなエレクトロニクス・ノイズを絡ませることで合奏を一筋縄ではいかないものにする。会場・インターネット上などで多くの観客がこの日のベスト・セッションに挙げていた。

最終セット:全員での合奏。4セット目からシームレスにつながるセッション。しかしなかなか噛み合わない部分もあり、盛り上がりきれていない様子だった。トゥイ、及びdj sniffは終盤で演奏することをやめ、周りの様子を伺っていた。複数の出演者から「やっていてあまり楽しくなかった」といった意見も聞かれた。

筆者は客席のさらに後方で移動しながら聴いていたのだが、場所によって全く異なる音像が生み出されていた。スピーカーが円形に配置されているため、よりよく聴きたいと思うミュージシャンがいたら、対面の一番離れた場所に行かなければならないということも面白かった。近づけば近づくほど聴こえにくくなる音楽。このフォーメーションは、福岡アジア美術館でのように、観客が自由に歩き回って聴く方が楽しめるのかもしれない。また、ツアーも後半に入り、メンバーがそれぞれの相手の演奏に対して理解を深め、発する音の予測ができるようになったことも、それまでとは異なるセッションにしていたと思う。演奏者同士が「聴き合うこと」は、回数を重ねた方が深みが出てくることもある。それが最終セットで上手くいかなかったように思えたのは、あまりにも良かった4セット目に区切りをつけなかったからだろうか。一度セッションを終え、別の展開として集団即興が始まり直したら、より良いものになったようにも感じる。

札幌芸術の森 その1

9月22日。仙台空港から飛行機で新千歳空港へ、それから札幌へ。札幌では札幌国際芸術祭(以下SIAF)2017が開催されている。ゲストディレクター、すなわち芸術監督を務めているのは大友良英さんだ。「芸術祭ってなんだ?」をテーマに、札幌市内の広範囲に展示作品が点在しており、パフォーマンス・イベントも連日のように行われている。筆者はAMFで訪れる一ヶ月前にこの芸術祭を堪能したのだが、音を介した表現にこんな試みがあるのか、と、終始驚きっぱなしなのだった。詳しくはこちらの記事(https://www.axismag.jp/posts/2017/09/80776.html)をご参照いただきたい。この日はライヴがないので、ツアー・メンバーの中には芸術祭を観にいった人もいた。筆者はというと、須川善行さんに同行してグエン・タン・トゥイ、ムジカ・テト、アリス・チャンの3人に取材を行った。別々に行ったインタビューであるにもかかわらず、「空間」や「枠組み」などの共通するキーワードが出てきたことが大変興味深かった。

9月23日。筆者は前日に引き続き、須川善行さんに同行して取材を行った。今日はイ・カホ、カリフ8、オーレン・アンバーチの3人から話を訊いた。インタビュー後にオーレンに「いま注目しているアーティストは誰ですか?」と訊いたら、「数え切れないよ」と断りつつも何名かの名前を挙げてくださったので、ここに記録として残しておこう。James Rushford, Joe Talia, Francis Plagne, Judith Hamann, Marco Fusinato, Robbie Avenaim, Rohan Drape, Alex Garsden.

9月23日。筆者は前日に引き続き、須川善行さんに同行して取材を行った。今日はイ・カホ、カリフ8、オーレン・アンバーチの3人から話を訊いた。インタビュー後にオーレンに「いま注目しているアーティストは誰ですか?」と訊いたら、「数え切れないよ」と断りつつも何名かの名前を挙げてくださったので、ここに記録として残しておこう。James Rushford, Joe Talia, Francis Plagne, Judith Hamann, Marco Fusinato, Robbie Avenaim, Rohan Drape, Alex Garsden.

その後、札幌芸術の森へと移動。ここでも芸術祭の作品が展示されており、京丹後のサウンド・ツアーでお世話になった鈴木昭男さんの作品も複数展示されている。リハーサル後、多くのツアー・メンバーが芸術祭を見学しにいった。さて、この日のライヴでは、出演者は会場に点在する個別に設けられた小さなステージで演奏。ステージにはSIAFでも使用されている「大風呂敷」と札幌市民から集められた照明が設置されていた。観客は会場内の自由な場所に座って鑑賞。ライヴは休憩を挟んで前後半に分かれて行なわれた。前後半共にシームレスに3セット行われ、前半ラストではスペシャル・ゲストによるソロ・パフォーマンスが、後半ラストでは全員による合奏が行われた。

前半1セット目:大友良英(guitar, etc)、勝井祐二(electric violin)、イ・カホ(bamboo flute)、アリス・チャン(voice)。大友が鳥の声のような口笛を鳴らす。アリスはステージから降り、会場を移動しながら声を出す。大友もステージから降り、アイヌ民族楽器「ムックリ」を使用するほか、アコースティック・ギターを爪弾きながら歩く。カホはその場で数種類の笛を持ち替えながら吹く。勝井は初めはアコースティックなヴァイオリンの響きを出していたが、中盤からはエフェクターを使用してループさせ始める。まるでジャングルの中にいるような音環境。あちらこちらから音が聴こえてくる。

前半2セット目:吉田野乃子(alto sax)、ムジカ・テト(bass, laptop)、カリフ8(mpc, electronics)。複数の出演者が歩き回りながら静謐な空間に音を立ち上げていった1セット目の演奏と比べると、2セット目はより音量も音圧も大きい演奏だった。吉田はサックスのフレーズをエフェクターでループさせながらフリーキーな生演奏を行う。テトは吉田のことをじっと見つめながら演奏をする。演奏終了後に訊いたところ、距離が離れていて音だけで判断すると反応の速度が遅れてしまうため、視覚的に相手の動きを捉えようとしていたとのこと。周りに比べてカリフの音が大きく感じたが、それは筆者が座っていた位置がカリフのスピーカーの目の前だったからかもしれない。カリフは自分の手元を見つめている。終盤で灰野敬二が加わり強烈な重低音を発していった。

前半3セット目:灰野敬二(electronics, etc)。2セット目の3人が演奏をやめ、灰野のソロ・パフォーマンスへ。手元のエレクトロニクス機材を操作。また、テルミンも使用し、魔術師のように腕を動かしながら重低音を発していく。次第に盛り上がり、歌声も使用。最後はすべてのエレクトロニクスを停止させ、舞い踊りながらシンバルをハンマーで叩き、演奏が終了した。

後半1セット目:宝示戸亮二(piano, etc)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)、dj sniff(turntable)、アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)。宝示戸はピアノの周りに大量の小道具を置き、それらを用いながら演奏。トゥイのトラディッショナルな弦の響きに呼応するかのように、dj sniffがシタールのような響きや鐘の音のような響きをターンテーブルから出す。トゥイは等速のリズムを生み出すフレーズを続けている。アーノントはCDに穴を開け、それを小型のターンテーブルで拾い、ディレイさせて音を出していたが、それが民族楽器のような音にも聴こえた。

後半1セット目:宝示戸亮二(piano, etc)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)、dj sniff(turntable)、アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)。宝示戸はピアノの周りに大量の小道具を置き、それらを用いながら演奏。トゥイのトラディッショナルな弦の響きに呼応するかのように、dj sniffがシタールのような響きや鐘の音のような響きをターンテーブルから出す。トゥイは等速のリズムを生み出すフレーズを続けている。アーノントはCDに穴を開け、それを小型のターンテーブルで拾い、ディレイさせて音を出していたが、それが民族楽器のような音にも聴こえた。

後半2セット目:灰野敬二(electronics, etc)、ユエン・チーワイ(guitar, etc)、C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)。スペンサーは声を多重録音するパフォーマンスを、チーワイはギターを膝に寝かせてボウイングしたりプリペアドしたギターをマレットで叩いて鐘のような響きを出したりする演奏を行なった。2セット目が始まってからも1セット目の4人のうちトゥイだけがしばらくボウイングによるノイズ演奏を続ける。トゥイが演奏をやめ、3人になってからは演奏が一気に激しくなった。スペンサーはヴァイオリンに持ち替え、灰野の演奏を注視しながらそれに反応する演奏を行なっていた。

後半3セット目:全員での合奏。2セット目のトリオ演奏がノイズから静寂へと移り変わるなか、シームレスに全員が入ってくる。いたるところから音が鳴り響く。座ったままだと出演者全員を見渡すことができないため、ライヴを眺めるための唯一の視点がどこにも存在しない。つまり座る位置によって全く異なる体験が得られる。これらのことについては後述する。大友、カホ、アリス、吉田、宝示戸らはステージから降りて歩き回りながら演奏する。大友はアコースティック・ギターの共鳴部分に向けて大声を発したり、木の箱のようなもので地面を叩いたりする。テトとアーノントの持続音が鳴っていることで他のミュージシャンが自由に動き回っても音楽が途切れないようになっていた。

非常に凄まじいライヴだった。互いの音を聴くこと、間を作り出すこと、個性を発揮すること、すべてがアンサンブルのなかで成立していた。会場に点在するステージ、そこからさらに歩き回るアーティストたち。それぞれに個性的な音との個別的な出会いをもたらす圧倒的かつ未曾有の空間がそこにはあった。これほどの音楽を生み出してしまって、いったい明日はどうなるのだろうか。

札幌芸術の森 その2

9月24日。長い長いAMFツアーもついに最終日となった。今日はインタビューはなく、ライヴの開演時間も15時と早かったため、早々に会場へと移動。ライヴのフォーメーション、セッションの方法などは昨日と同じ。もちろん参加するゲスト・ミュージシャンは異なるが、同じ形態でも新たな演奏へと突き進むのが即興演奏家というもので、実際に、どのツアー・メンバーも果敢にも前日を塗り替えるパフォーマンスを披露してくれた。それぞれの演奏について触れていこう。

前半1セット目:湿った犬(アプト&古立太一)(rhythm-machine, etc)、アーノント・ノンヤオ(self-made instruments)、カリフ8(mpc, electronics)。全員がスピーカーを通した電子音を扱うエレクトロニクス・セッション。アーノントは緑色の光が揺らめく映像を投射し、サウンドは相手の音を侵食しないまでもこれまでになく激しく、そのヴィジュアルとサウンドの同期と非同期を人力でコントロールしていった。カリフ8の演奏も激しく、ドラムパッドを用いてスリリングなリズムを作り出していく。湿った犬はそれらに反応しながらも勢いに乗せられることなく、独立したリズムを生み出し続けるというユニークな演奏を行っていた。

前半2セット目:高橋幾郎(drums)、ユエン・チーワイ(guitar, etc)、アリス・チャン(voice)、ムジカ・テト(bass, laptop)。この日のアリスはボウルに水を張り、それをコンタクトマイクを取り付けたテーブルの上に置き、水に向かって声を出したりブクブクと息を吐くといった演奏を行なった。ノイズが飛び交っていた先ほどのセッションとは打って変わって、空間の広さと時間の隙間を活かしたセッションだった。高橋はドラムセットから飛び出して壁や床に置いたシンバルを叩いたりなどもしていた。

前半3セット目:オーレン・アンバーチ(guitar, electronics)。オーレンはギターを使用、エフェクターによって変調させるとともに、繊細な響きをエレクトロニクスによっても構築していく。レスリースピーカーを使用してドップラー効果を生み出してもいた。エフェクターを操作する腕が偶然にもテーブルを揺らし、そこに乗っていたランプが揺れ、天井に明かりをゆらゆらと揺らめかせるという幻想的な場面もあった。ホーメイのような音が出る瞬間もあった。終盤では音量を増幅していき演奏を終えた。

後半1セット目:テンテンコ(synthesizer)、大友良英(guitar, etc)、C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)。スペンサーがヴォイスのパフォーマンスを行ない、大友は会場の観衆に紛れて鍵盤ハーモニカを吹くところから始まった。トゥイはプリペアドしたダン・チャインから打楽器的な音色を出しつつ、伝統音楽的な弦の響きも聴かせた。テンテンコは時折ループさせながらグルーヴのある演奏をしていたが、うまく間をつくってもいた。スペンサーはこのセットではヴァイオリンに持ち替えることなくヴォイスに徹していた。

後半1セット目:テンテンコ(synthesizer)、大友良英(guitar, etc)、C・スペンサー・イェー(voice, violin, electronics)、グエン・タン・トゥイ(dan tranh)。スペンサーがヴォイスのパフォーマンスを行ない、大友は会場の観衆に紛れて鍵盤ハーモニカを吹くところから始まった。トゥイはプリペアドしたダン・チャインから打楽器的な音色を出しつつ、伝統音楽的な弦の響きも聴かせた。テンテンコは時折ループさせながらグルーヴのある演奏をしていたが、うまく間をつくってもいた。スペンサーはこのセットではヴァイオリンに持ち替えることなくヴォイスに徹していた。

後半2セット目:オーレン・アンバーチ(guitar, electronics)、高橋幾郎(drums)、イ・カホ(bamboo flute)、dj sniff(turntable)。非常に静謐な演奏から始まる。とりわけオーレンとカホが静寂を意識した演奏を行なっていた。中盤からは盛り上がり、dj sniffはドラムの音が収録されたレコードを用いていて、カットアップによって音程や速度が変化するリズムを生み出していた。そこに高橋が叩く生ドラムのリズムが絡み合っていった。

後半3セット目:全員での合奏。アリスが2階の観覧席に登場し、観客の上空から声を轟かせる。dj sniffはステージから降り、ターンテーブルとスピーカーを会場に置いてインスタレーションのようなパフォーマンスを行なった。昨日と比べると生ドラムがいることによってはっきりとしたリズムがあり、さらに灰野敬二のような圧倒的な存在感を発する演奏者がいないため、複数の小さなアンサンブルの密度がより濃くなっていたように思う。次第に照明が暗くなり、誰かのノイズが会場を横切ったかと思うと、ギターのハーモニーが聴こえ、さらにアリスの声がツアーの終焉を告げるように美しく鳴り響き演奏が終了した。

昨日と今日のライヴは様々な点で異なるものだった。たとえば昨日の方がより多くのミュージシャンが会場を歩き回りながら演奏していた。他方で昨日のスペシャル・ゲストとして登場した灰野敬二さんがその圧倒的な存在感によって(実際にはライヴ前にお互いの音をよりよく聴き合うことについて灰野さんは出演者たちにアドヴァイスを行ってもいたようだ)他のミュージシャンをつなぎ合わせる役目を担っていたとすれば、今日のスペシャル・ゲストのオーレン・アンバーチはあくまでも共演者の一員となって合奏に参加していた。それが全体のアンサンブルの求心力のあり方を変えていたように思う。だが共通する点もある。会場にバラバラに点在し、時に歩き回るミュージシャンたちに対して、観客はそれぞれ自由な場所に座り込み、同じ位置でずっと聴いていた。福岡アジア美術館のように自由に歩き回りながら聴くのでも、せんだいメディアテークのように誰もいない場所に音の中心が設けられつつ観客は椅子に座るというのでもないこうした聴き方は、この2日間の札幌公演を特徴づけるものでもあったように思う。

昨日と今日のライヴは様々な点で異なるものだった。たとえば昨日の方がより多くのミュージシャンが会場を歩き回りながら演奏していた。他方で昨日のスペシャル・ゲストとして登場した灰野敬二さんがその圧倒的な存在感によって(実際にはライヴ前にお互いの音をよりよく聴き合うことについて灰野さんは出演者たちにアドヴァイスを行ってもいたようだ)他のミュージシャンをつなぎ合わせる役目を担っていたとすれば、今日のスペシャル・ゲストのオーレン・アンバーチはあくまでも共演者の一員となって合奏に参加していた。それが全体のアンサンブルの求心力のあり方を変えていたように思う。だが共通する点もある。会場にバラバラに点在し、時に歩き回るミュージシャンたちに対して、観客はそれぞれ自由な場所に座り込み、同じ位置でずっと聴いていた。福岡アジア美術館のように自由に歩き回りながら聴くのでも、せんだいメディアテークのように誰もいない場所に音の中心が設けられつつ観客は椅子に座るというのでもないこうした聴き方は、この2日間の札幌公演を特徴づけるものでもあったように思う。

というのも、昨日も今日も、一見無作為に点在しているように見えるミュージシャンの配置が、実は観客がどこに座っても全出演者を眺めることのできないものになっていたからである。dj sniffによれば配置はあくまでも音がどのように響き合うのかを考慮して決めたようだから、これは偶然そうなったのだろう。映像を担当した藤井光さんは、「ここだけ唯一全体の場所が見渡せる」というスポットを中央付近に見つけていたが、それもあくまで立って眺められるのであって、座ると見えなくなってしまうミュージシャンがいた。あたかも龍安寺の石庭に置かれた石のように、全体を捉えようとしても必ずどこかが欠けてしまう。あるいは全体を捉えられないということがそのままで満たされている景色。もちろん聴覚は視覚の届かないところも捉えることができるものの、むしろ聴こえてくるアンサンブルの響きの方が多様でもあった。筆者の真横で大友さんが木箱を床に叩きつけたとき、筆者は大いに驚いたのだが、遠くの方の観客はそんなことなどいざ知らず、別の音を聴き続けていたのだ。こうした特徴はSIAFとも通底するものであり、単に共催しただけではなく、まさにAMFの最良の部分が芸術祭の核心と交わりあったまたとない機会になったのだった。

おわりに

今年度のAMFの特徴を列挙してみよう。まず一つには2つの芸術祭とコラボレーションを行ったことが挙げられる。京丹後での ACTとのそれはあくまでもクローズドなものであり、各々のミュージシャンがそれぞれに何かを受け取ったことに意義があった。それに比べて札幌での SIAFとのコラボレーションは、まさに共催でなければ生み出し得ないようなライヴを観衆に届けてくれたのだった。AMFはあくまでも音楽のイベントだが、近年では音楽とも美術ともつかない試みが増えており、また、「アジアの音楽 その過去、現在、そして未来」(https://www.tpam.or.jp/info/news/8507)というレポートの中で、恩田晃さんがインドネシアの音楽について「モダン(欧米の近代的価値観、歴史観)の欠如」と書いたように、音楽と美術が制度的に対立しているかのように見える日本や西洋に比べて、そうした価値観がそもそも存在しないアジアのミュージシャンの方が、音楽祭と芸術祭のコラボレーションを違和感なく成立させてしまうと言えるのかもしれない。

今年度のAMFの特徴を列挙してみよう。まず一つには2つの芸術祭とコラボレーションを行ったことが挙げられる。京丹後での ACTとのそれはあくまでもクローズドなものであり、各々のミュージシャンがそれぞれに何かを受け取ったことに意義があった。それに比べて札幌での SIAFとのコラボレーションは、まさに共催でなければ生み出し得ないようなライヴを観衆に届けてくれたのだった。AMFはあくまでも音楽のイベントだが、近年では音楽とも美術ともつかない試みが増えており、また、「アジアの音楽 その過去、現在、そして未来」(https://www.tpam.or.jp/info/news/8507)というレポートの中で、恩田晃さんがインドネシアの音楽について「モダン(欧米の近代的価値観、歴史観)の欠如」と書いたように、音楽と美術が制度的に対立しているかのように見える日本や西洋に比べて、そうした価値観がそもそも存在しないアジアのミュージシャンの方が、音楽祭と芸術祭のコラボレーションを違和感なく成立させてしまうと言えるのかもしれない。

二つ目の今年度の特徴は12日間の全国ツアーを行ったことだ。長期間のツアーだからこそ、ライヴハウスのような音楽のための場所と、美術館や多目的ホールのような目的の定められていない場所(あるいは音楽だけのために設けられたわけではない場所)の両方を組み合わせ、とりわけ後者で集団即興の複数のフォーマットを実験的に提示していくことができたと言える。具体的に、円形の配置や点在する配置、観客が自由に動くか同じ場所に居続けるかなど、こうしたフォーマットは今後AMFに限らず別の場所で集団即興を行う際の方法論として活用することもできるだろう。また、同じメンバーと何日もセッションを繰り返すことは、演奏における人間関係に変化をもたらした。未知の出会いにおける協働作業から、既知の関係性における協働作業へ。バックグラウンドの異なる相手と協働作業を行うことは、この時間の経過を通して意味合いが変わってくる。

協働作業のあり方が変わっても良いライヴが行えたのは、ひとえに前年度に比して来日ミュージシャンの誰もが即興演奏に慣れ親しんでいたことによる部分も大きい。これが今年度の三つ目の特徴だった。なかには「AMFのような自由な即興は初めて」と述べるミュージシャンもいたものの、それでも質の高い演奏を披露し続けたことに変わりはない。そしてそれぞれのバックグラウンドにおける異なる即興のやり方が、AMFという場で滲み合い、新たなアンサンブルを形成していくということ、これはいわゆるフリー・ミュージックの歴史とは異なる即興演奏の独特なあり方だったとも言えるだろう。さらにこうした特異性は、私たちが漠然と期待している「アジア性」というものが無根拠でしかないこと、そのような共通項など実際には存在しないのだということへと思い到らせてくれもしたのだった。

また、即興で交流することの利点の一つは出会ったその場で音楽を生み出すことができるという部分にあるが、AMFではただ単にその場で合奏を行っていただけではなかった。どのようなフォーメーションで、どのような組み合わせでやるのかということが、キュレーターのdj sniffとユエン・チーワイによって、ツアー中を通してリアルタイムで決められていった。それは結果的に生まれる音楽を大きく左右する。中川克志さんが「妄想」と断りながら呟いた「dj sniffもチーワイさんも、このAMFをある種の「楽器」として活用している」という見方に乗っかれば、キュレーターの2人はツアー全体を通して、即興的にAMFという「楽器」を使用し続けていたとも言える。加えて、器楽、声、電子楽器、自作装置という、即興演奏に質的差異をもたらす楽器の種類をツアー・メンバーが網羅していたことを考え合わせると、今年度のAMFは即興音楽における「楽器」を総覧できるイベントだったとも言えそうだ。これを四つ目の特徴として挙げることもできるだろう。

国際交流基金アジアセンターの主催のもとで開催されるAMFは今年度が最後になる。2020年まで続く予定だったから非常に残念なことである。だがたとえ規模が小さくなったとしても、これまで築き上げてきたAMFの成果が消え去るわけではない。筆者ははじめ、AMFとは今でこそアジア間の交流を模索しているものの、ゆくゆくはアジアという括りを取っ払って全世界的なネットワークを生み出していくものなのだろう、と漠然と思っていた。だがそれは大きな誤解で、AMFにあるのは普遍的なネットワークへと向けられた進歩史観的なビジョンではなく、いま・ここにある具体的なネットワークの形成へと向けられた、地道だが実りのあるビジョンなのだ。つまり重要なのは、誰もが世界中でつながり合うことではなく、限られたつながりを生み出す自由な音楽の「場」が、なんども繰り返して形成されていくことにこそある。そうした絶えざる交流の一環として、今後もAMFが開催され続けることに期待している。

細田成嗣(ほそだ・なるし)

1989年生まれ。ライター。佐々木敦が主宰する批評家養成ギブス修了後、2013年より執筆活動を開始。『ele-king』『JazzTokyo』『Jazz The New Chapter』『ジャズ批評』『ユリイカ』などに寄稿。主にアヴァンギャルド/エクスペリメンタルと形容される音楽を紹介するほか、日本の同時代的なノイズ/インプロ・シーンを追跡中。